Coup de froid sur la construction : le gouvernement fait dans le réchauffé

par Pierre Madec

C’est dans un contexte d’atonie du marché de l’immobilier que le gouvernement a annoncé à la fin du mois d’août dernier un « plan de relance de la construction ». Alors qu’en 2013, 318 748 logements sont sortis de terre et 381 609 permis de construire ont été délivrés (des réalisations très éloignées de l’objectif affiché de 500 000 logements construits par an entre 2012 et 2017) et que la baisse de l’investissement-logement pèse sur les performances économiques de la France (INSEE, 2014), quels sont les effets à attendre de ces « mesures d’urgence » ?

Refonte du dispositif d’incitation à l’investissement locatif dit « Duflot » (renommé pour l’occasion « Pinel »), nouvelle modification du prêt à taux zéro, mesures fiscales visant à favoriser la libération du foncier privé et développer le parc de logements sociaux, ou encore quasi abandon de la promesse de campagne du Président de la République visant à encadrer les loyers à la relocation (seule une « expérimentation » sera menée à Paris) sont autant de mesures annoncées par le gouvernement pour dynamiser le marché de la construction. Nous revenons ici sur les principales mesures de ce plan de relance.

Un marché du neuf déprimé

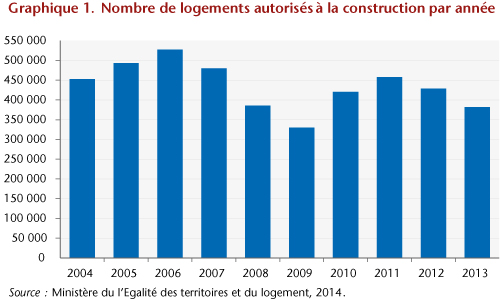

Entre 2004 et 2007, le rythme annuel moyen d’autorisations de construction s’établissait à 488 000 logements (voir figure 1). Après une baisse importante au début de la crise financière en 2008 et une chute à 329 790 permis de construire délivrés en 2009, le marché s’est quelque peu rétabli en 2010 et 2011, avant de fléchir à nouveau. En moyenne, sur la période 2010-2013, 422 000 permis de construire de logements ont été octroyés par an.

En 2013, on comptait 100 000 autorisations de construction de moins qu’en 2007 et les données disponibles pour le début de l’année 2014 ne poussent guère à l’optimisme. En effet, entre janvier et juillet 2014, 214 380 permis de construire ont été délivrés, soit 40 000 de moins que sur la même période en 2013 et 65 000 de moins qu’entre les mois de janvier et juillet de 2012.

L’origine de la baisse des opérations immobilières observée en 2012-2013 est complexe. Bien que la durée moyenne des prêts et les taux d’effort observés aient eu tendance à diminuer entre 2012 et 2013, l’importante baisse des taux d’intérêt hypothécaires et l’assouplissement des conditions d’apport sont autant de signes laissant penser que l’érosion des transactions observée sur le marché immobilier neuf trouve en partie son explication ailleurs que dans le durcissement des conditions d’octroi de crédit (Banque de France, 2014).

Tandis qu’en 2013 le financement du logement social se maintenait à des niveaux élevés (117 000 logements financés en 2013[1]) (DGUHC, 2014), les primo-accédants et les investisseurs-bailleurs se faisaient quant à eux plus rares sur le marché immobilier en général. En 2013, les premiers n’ont ainsi représenté que 12% des crédits à l’habitat octroyés contre 19% en 2012. De même, les opérations d’investissement locatif (dans le neuf comme dans l’ancien) ont représenté moins de 20% de la distribution de crédits immobiliers contre plus de 30% au début de l’année 2012 (Banque de France, 2014).

Sur le marché du neuf, les ménages semblent avoir souffert d’une part des restrictions opérées dans la distribution des prêts à taux zéro (PTZ) et d’autre part de la modification de la législation en faveur de l’investissement locatif.

Pour mémoire, le 1er janvier 2013 est entrée en vigueur une nouvelle version du prêt à taux zéro (PTZ). Cette dernière, plus restrictive que les précédentes, abaissait notamment les plafonds d’éligibilité (Madec, 2013). Résultat, en 2013, seuls 42 327 PTZ ont été accordés dans le neuf contre 51 732 en 2012 et près de 93 000 en 2011.

Dans le même temps, le dispositif d’incitation à l’investissement locatif « Duflot », bien qu’à priori plus avantageux pour les investisseurs (Le Bayon, Madec, Rifflart 2013), n’a pas rencontré le succès de ses prédécesseurs ; les bailleurs ayant semble-t-il été « effrayés » par l’introduction de plafonds de loyers. En 2013, les promoteurs immobiliers, qui représentent historiquement environ 30% des ventes dans le neuf mais la grande majorité des investissements locatifs (plus de 80%), déclaraient avoir écoulé 35 300 « Duflot », soit 40% du total des ventes réalisées. C’est la part la plus faible observée depuis 2001. Si le dispositif précédent, le « Scellier », n’avait pas rencontré un grand succès en 2012 (37 900 logements vendus sous ce statut) rappelons qu’en 2011 près de 60 000 « Scellier » avaient abondé le marché du neuf.

La baisse importante du nombre de primo-accédants et d’investisseurs-bailleurs engendrée par la refonte simultanée de ces deux dispositifs de soutien au marché immobilier neuf semble être l’une des explications de l’écroulement du marché immobilier neuf observé ces derniers mois.

Les mesures prises par le gouvernement, conscient à la fois du problème mais aussi, semble-t-il, de ses causes, suffiront-elles à doper la production ?

Un « Duflot » plus souple est-il une bonne chose ?

A la fin du mois d’août dernier, l’annonce par le Premier ministre de l’entrée en vigueur au 1er septembre du dispositif d’incitation à l’investissement locatif « Pinel », et donc par conséquent la mort de son prédécesseur, le « Duflot », a été (très) favorablement accueillie par les professionnels du secteur immobilier. En effet, et ce bien que le « Pinel » ne diffère du « Duflot » qu’à la marge (plafonds de loyers, de ressources, d’investissement et de défiscalisation inchangés), son arrivée a, semble-t-il, comblé les promoteurs immobiliers et les investisseurs et ce, alors même que les rendements attendus ne devraient pas être supérieurs à ceux de son prédécesseur (voir Le Bayon, Madec, Rifflart, 2013).

En introduisant plus de flexibilité dans la fixation notamment des durées de mises en location (6, 9 ou 12 ans contre 9 ou 12 ans auparavant) et en permettant aux bailleurs de louer, sous les mêmes conditions de ressources et de loyers (voir Madec, 2013), leur logement à leurs ascendants ou descendants, le gouvernement a satisfait une demande ancienne des investisseurs. En contrepartie, le gouvernement réduit la déduction fiscale à 12 % du prix d’achat contre 18 % auparavant. Pour autant, ces aménagements rendent ce « Duflot revisité » assez critiquable. L’objectif de développer un parc de logements intermédiaires, suffisant pour loger des classes moyennes incapables d’assumer dans les zones les plus tendues les loyers du marché locatif privé mais non prioritaires dans le parc social classique, est remis en cause par ces ajustements puisque le propriétaire peut désormais retrouver la pleine possession de son bien après 6 ans, soit l’équivalent de deux baux.

Le PTZ : le marronnier gouvernemental !

Un mois après l’entrée en vigueur du « Pinel », le 1er octobre 2014, le prêt à taux zéro a (de nouveau) fait peau neuve[2]. Alors qu’il a été démontré que les versions antérieures du PTZ étaient sujettes à des effets d’aubaine importants (Gobillon et Le Blanc 2005 ou Madec, 2013) et qu’il était nécessaire de recentrer le dispositif sur les ménages les plus modestes, le gouvernement a décidé de relever les plafonds de ressources nécessaires à l’obtention du prêt, plafonds qu’il avait lui-même abaissé le 1er janvier 2013, afin d’étendre sa diffusion aux classes moyennes.

De même, si la réintroduction du différé de paiement (permettant de commencer le remboursement de son PTZ au bout d’un certain nombre d’années) pouvait déjà apparaître critiquable en 2013, l’allongement de la durée de ce différé l’est tout autant puisqu’il peut contribuer à rendre insolvables une partie des ménages en réduisant la durée de leurs remboursements (Bosvieux et Vorms, 2003).

Bien que l’objectif d’accroître les aides de l’Etat en faveur de l’accès au logement est louable, les mesures prises en faveur de l’augmentation de la distribution du PTZ vont surtout accroître artificiellement la production de prêts au lieu de solvabiliser un plus grand nombre de ménages.

Il en est d’ailleurs de même de la création des multiples abattements fiscaux annoncés par le gouvernement (abattements de 100 000 euros pour les donations, réalisées jusqu’à fin 2016, aux enfants et petits-enfants de logements neufs ou de terrains à bâtir réalisées jusqu’à 2015). Notons aussi qu’en plus d’être prises dans l’urgence et donc n’avoir que peu d’impacts durables, ces mesures vont accroitre les inégalités patrimoniales, mécanisme déjà à l’œuvre depuis plusieurs années sur le marché de l’accession (voir notamment Le Bayon, Levasseur et Madec 2013).

Comment libérer du foncier privé ?

Après les nombreuses mesures en faveur de la libération de foncier public prises depuis 2012 et afin d’accroître significativement l’offre foncière et donc immobilière, le gouvernement a mis en place des mesures fiscales visant à faciliter la libération de foncier privé : alignement de la fiscalité sur les plus-values sur les terrains à bâtir avec celle des immeubles bâtis (exonération totale au bout de 22 ans), abattement exceptionnel de 30% de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur les plus-values réalisées en cas de cession de terrains à bâtir pour toute promesse de vente conclue avant le 31 décembre 2015, ou encore abattement exceptionnel de 100 000 euros pour les donations de terrains réalisées jusqu’à fin 2015 à condition qu’ils soient ultérieurement construits.

Que faut-il penser de ces mesures ? Tout d’abord, elles n’ont pas vocation à perdurer, et ce alors même que l’incertitude fiscale qui pèse sur les investisseurs est avancée par ces derniers comme la raison principale du moindre attrait du marché immobilier neuf.

Elles ont pour la plupart été prises afin de créer un choc d’offre sur le marché du foncier privé. Or le foncier, et sa pénurie, dans les zones les plus tendues est un problème de fond, durable et ancien qui ne peut se résoudre par des solutions court-termistes.

La fiscalité des plus-values sur les immeubles bâtis est une fiscalité incitant les propriétaires à détenir leur bien durant une longue période afin de profiter de l’exonération totale de taxation. L’alignement de la fiscalité des terrains à bâtir sur cette mauvaise fiscalité ne peut donc être une solution. Pour favoriser la mobilité résidentielle et libérer à la fois du foncier mais aussi des logements, c’est bien la détention qu’il faut taxer et non les transactions comme c’est actuellement le cas. Le gouvernement en est d’ailleurs conscient puisque c’est lui qui a, en septembre 2013, réduit de 30 ans à 22 ans la durée nécessaire pour bénéficier de l’exonération de taxation des plus-values sur les immeubles bâtis afin de créer (déjà) un choc d’offre. Une solution pérenne pourrait résider en une refonte du système actuel de taxation (mise en place d’une fiscalité progressive et dissociée de toute durée de détention ouvrant droit à exonération) ou en une réforme profonde des taxes de détention actuellement en vigueur telle que la taxe foncière, par exemple.

Un encadrement abandonné, un PLUI (presque) retrouvé

Enfin, de nombreuses autres dispositions ont été prises dans le plan de « relance de la construction » afin de « redonner confiance aux acteurs du marché ». L’abandon programmé de l’encadrement des loyers en fait partie. Sous prétexte des difficultés rencontrées dans la mise en place des observatoires des loyers, le gouvernement a argué l’impossibilité technique de mettre en application l’une des mesures phare de la loi ALUR. Sans mentionner les impacts probablement positifs de la mesure d’encadrement (impacts détaillés dans Le Bayon, Madec, Rifflart 2013 et Madec, Sterdyniak 2013), il est intéressant de noter que lors de leur mise en place, les observatoires des loyers avaient vocation à se nourrir des informations recueillies auprès des acteurs locaux du marché locatif (professionnels, agents immobiliers, …) ; or ces derniers s’obstinaient à dénoncer le manque de données présentes au sein de ces observatoires.

Enfin, en matière de logement social, qui rappelons-le n’est que peu touché par l’érosion de la construction neuve, le gouvernement a aussi annoncé plusieurs mesures. Parmi elles, le renforcement des pénalités prévues par la loi SRU et surtout la mise en œuvre dès le 1er janvier 2015 de la possibilité pour les préfets de délivrer des permis de construire dans les communes ne remplissant pas leurs obligations de construction de logement sociaux. Cette dernière mesure, visant à dé-municipaliser (et donc dépolitiser) la problématique du logement semble aller dans le bon sens. Rappelons tout de même qu’il existait déjà dans la version initiale de la loi ALUR une disposition allant dans ce sens et qui visait à la mise en place du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI). Ce dernier avait vocation à transférer le pouvoir de décision des maires en matière d’urbanisme, et donc de construction, au niveau de l’intercommunalité. Ce PLUI n’a pu voir le jour dans sa version initiale puisqu’après discussion au Parlement, un amendement offrant un droit de véto aux maires a été intégré, vidant par là même, la mesure de son sens.