par Eloi Laurent

Comment relancer l’activité économique et l’emploi sans dégrader les conditions environnementales et consommer encore plus de ressources naturelles ? Peut-on concilier lutte contre les inégalités sociales et préoccupation écologique ? Où en sommes-nous de la conception et de la mise en œuvre des nouveaux indicateurs de bien-être, de progrès social et de soutenabilité, deux ans après la publication du Rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi ? Voici des questions cruciales pour les prochaines échéances électorales.

D’autres enjeux se font jour à plus ou moins brève échéance : quelle politique climatique française et européenne en prévision du sommet de Durban (novembre-décembre 2011) ? Sur quelles analyses s’appuyer pour comprendre les grands enjeux du prochain sommet de Rio+20 (juin 2012) – la gouvernance environnementale et l’économie verte ? Comment concilier les contraintes alimentaire et écologique ? Ce sont certaines des interrogations qui animent le premier ouvrage de la série Débats et politiques de la Revue de l’OFCE consacré au développement soutenable, contribution à 14 voix au débat écologique des campagnes présidentielle et législative qui s’annoncent, et bien au-delà.

Cet ouvrage s’ouvre par une introduction qui s’efforce de définir la place de l’économie dans la science de la soutenabilité. Il peut ensuite se lire de deux manières. Les douze contributions qu’il contient s’organisent en trois parties (Gouvernance écologique et justice environnementale, Economie du climat, Economie de la soutenabilité) mais aussi selon trois axes correspondant aux trois contributions majeures de l’économie à la résolution des grandes crises écologiques contemporaines : l’économie comme science de la dynamique, l’économie comme science des incitations et de la répartition, l’économie comme science de la mesure de ce qui compte.

L’économie comme science de la dynamique

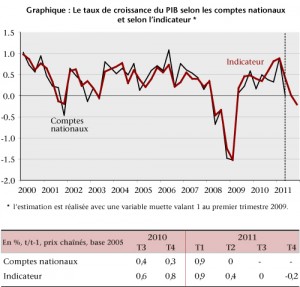

L’économie se révèle en effet capable d’élaborer des modèles de prévision, de simulation et d’actualisation utiles à la décision publique, mais l’évaluation des indicateurs existants de soutenabilité environnementale montre l’insuffisance des dispositifs actuels. L’article de Didier Blanchet est sur ce point éloquent. Synthèse de la méthodologie et des enseignements du rapport de la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi et évocation de ses premières mises en œuvre, il lève très utilement les malentendus qui ont pu entourer ses travaux pour préciser le cadre et les enjeux des instruments de pilotage de la soutenabilité dont nous disposons et de ceux qui sont en cours de construction, pour mieux en percevoir les orientations et en évaluer la portée. C’est sur ces mêmes insuffisances qu’insistent Céline Antonin, Thomas Mélonio et Xavier Timbeau, qui, après en avoir rappelé les conditions de validité théorique et la méthodologie, pointent les limites de l’épargne nette ajustée telle qu’elle est aujourd’hui calculée par la Banque mondiale, dès lors que sont prises en compte la dépréciation du capital éducatif et des émissions de carbone plus conformes à la réalité. Jacques Le Cacheux se livre pour sa part à un exercice de prospective sur une question stratégique étrangement délaissée dans le débat public actuel : l’avenir des systèmes agricoles, notamment européens, pris entre les dynamiques démographique, alimentaire et écologique. Un article de ce numéro revient précisément sur le concept de découplage, qui, malgré toutes ses limites, ne devrait pas être caricaturé et encore moins abandonné : il se révèle très utile pour penser et favoriser la transition que doivent accomplir nos économies. L’économie, science de la dynamique, éclaire donc la question des coûts et des bénéfices des politiques de soutenabilité, et cette dimension renvoie à la capacité des systèmes économiques de façonner les incitations qui influencent les comportements mais aussi à celle de la discipline économique de mettre en lumière les enjeux de répartition qui se trouvent au cœur de la transition écologique.

L’économie comme science des incitations et de la répartition

Il est difficile d’imaginer meilleures cartographie et feuille de route que la conférence Nobel d’Elinor Ostrom pour se repérer sur le chemin restant à parcourir en matière de science de la gouvernance écologique et plus précisément de théorie des incitations appliquée à la gestion des ressources communes. Depuis le monde conceptuel de l’après-guerre, où deux types de biens s’offraient à un type d’individu selon deux formes optimales d’organisation, Lin Ostrom a considérablement enrichi l’économie de l’environnement par une approche social-écologique et polycentrique qui a complètement renouvelé le cadre des interactions entre systèmes humains et naturels et la conception des politiques environnementales. Dans cette contribution majeure, elle s’efforce d’être aussi pédagogue qu’elle est savante. Ses travaux, dont elle retrace ici le cheminement, seront au cœur du sommet Rio + 20 en juin prochain, dont l’ambition est de progresser sur les questions connexes de « l’économie verte dans le cadre du développement durable et de l’élimination de la pauvreté » et du « cadre institutionnel du développement soutenable ».

L’économie comme science des incitations fournit ainsi aux décideurs publics une palette d’instruments qui ne sont pas des panacées prêtes à l’emploi mais au contraire des mécanismes de précision dont les conditions d’efficacité, si elles sont de mieux en mieux connues, n’en demeurent pas moins déterminantes. L’économie du climat offre une illustration de la richesse de cet arsenal et de sa nécessaire intégration à différents niveaux de gouvernance. Gaël Callonnec, Frédéric Reynès et Yasser Yeddir-Tamsamani reviennent sur l’évaluation des effets économiques et sociaux de la taxe carbone en France pour mettre en évidence, à l’aide d’un modèle unique en son genre, la possibilité d’un double dividende économique et environnemental autant à court terme qu’à long terme. Christian de Perthuis explore les pistes de réforme de la surveillance et de la supervision des marchés européens du carbone et conclut à la nécessité de mettre en place une « banque centrale européenne du carbone » capable d’aider l’autorité publique et la société à découvrir graduellement le « bon » prix du carbone. Olivier Godard s’attache enfin à évaluer la pertinence, les modalités et la faisabilité de l’institution d’un ajustement carbone aux frontières de l’Union européenne, visant à restaurer l’intégrité économique et environnementale de la politique climatique européenne. Il montre que sous certaines conditions un tel mécanisme contribuerait à renforcer la cohérence et la crédibilité de l’engagement européen. Ces contributions, prises ensemble, tracent les contours d’une politique française et européenne intégrée, cohérente et efficace en matière d’atténuation du changement climatique. Elles sont rien moins qu’essentielles pour les décideurs français et européens dans la perspective du sommet de Durban (novembre-décembre 2011), qui ne verra pas d’avancées sur le front de l’adoption de cibles contraignantes de réduction de gaz à effet de serre et qui laissera donc la France et l’Union européenne face à leurs engagements et leurs responsabilités.

Il serait illusoire et même contre-productif d’isoler cette question des incitations économiques de celle des enjeux de justice et de répartition, omniprésents dans ce qu’il est convenu d’appeler l’économie politique de l’environnement. Ce sont ces enjeux que mettent en évidence Michael Ash et James Boyce qui rappellent le parcours de l’idée de justice environnementale aux États-Unis depuis les années 1980 avant de montrer comment celle-ci peut s’incarner dans des instruments quantitatifs susceptibles de modifier les comportements des entreprises et les pratiques des secteurs industriels les plus polluants. Ces avancées empiriques sont riches d’enseignements pour l’Union européenne, où l’idée de justice environnementale commence tout juste à trouver une traduction dans les politiques publiques. Il faut là aussi progresser et d’abord, comme le montre le dernier article de la première partie, sur le front de la précarité et des inégalités énergétiques, qui touchent durement la population française. Si les enjeux de répartition jouent un rôle dans les incitations, celle qui se révèle peut-être la plus puissante pour modifier les comportements et les attitudes des citoyens dépend de l’action des pouvoirs publics non pas seulement sur le prix mais sur la valeur. C’est l’économie comme science de la mesure de ce qui compte qui s’avère ici décisive.

L’économie comme science de la mesure de ce qui compte

« Il ne se passe pas une année sans que nos systèmes de mesure ne soient remis en question ». Dans la foulée du Rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi, Jean-Paul Fitoussi et Joe Stiglitz reviennent en clôture de ce numéro sur la nécessité de dépasser les mesures actuelles de l’activité économique pour concevoir et surtout mettre en application de véritables mesures du progrès social et du bien-être. De la catastrophe de Fukushima à la crise financière, de la révolution dans le monde arabe aux causes et aux conséquences du chômage de masse et à la crise européenne, ils livrent ici de nouvelles réflexions qui annoncent de nouveaux travaux et de nouvelles avancées. Leur article illustre parfaitement l’idée qui fonde le rôle essentiel de l’économie comme science de la mesure de ce qui compte vraiment dans les sociétés humaines : mesurer, c’est gouverner.

Contributions théoriques et empiriques s’inscrivant au cœur des débats scientifiques les plus intenses du moment sur les grand enjeux écologiques (climat, biodiversité, ressources agricoles, pollutions chimiques, soutenabilité, bien-être), les articles rassemblés ici sont également des appels à l’action, c’est-à-dire à la réforme des politiques publiques françaises et européennes. On trouvera dans les pages de ce numéro des propositions explicites ou seulement suggérées de réforme de la politique agricole commune européenne, de création de nouveaux instruments européens de mesure d’exposition au risque environnemental et industriel, de mise en place d’une politique européenne de lutte contre la précarité énergétique, de réforme et d’évaluation des politiques de gestion des ressources écologiques communes, d’institution d’une taxe carbone en France, de création d’une Banque centrale européenne du carbone, de mise en place d’un tarif carbone aux frontières de l’UE, de conception et de mise en œuvre de nouveaux indicateurs de progrès social et de bien-être au sein d’une institution permanente. Ces propositions méritent toutes d’être entendues et débattues dans la période politique capitale qui s’ouvre. Ce numéro aura alors réalisé ses ambitions.