Egalité salariale : retour en arrière

L’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes n’est décidément pas pour demain. La circulaire qui présente le champ et les conditions d’application, à partir du 1er janvier 2012, de la pénalité financière pour les entreprises qui ne respecteraient pas la loi a été publiée le 28 octobre 2011. Le dispositif est désormais détaillé et ne laisse plus planer de doute : les entreprises ne risquent pas grand-chose. Déjà le décret d’application du 7 juillet 2011, publié après de longs mois d’attente, marquait un recul important sur ce que la loi du 9 novembre 2010 pouvait laisser espérer.

De grandes ambitions…

La loi de 2006 avait suscité débat. Fallait-il une loi de plus, après celles de 1972, 1983, 2001, et après l’accord national interprofessionnel de 2004 ? Certains en doutaient. L’affirmation selon laquelle l’égalité salariale devait être réalisée en cinq ans, avant le 31 décembre 2010, laissait pour le moins perplexe. Cette loi apportait cependant une nouveauté car elle ouvrait la voie à une sanction financière. Le projet de loi sur la définition de la sanction financière devait suivre, mais il n’a pas été déposé. Officiellement faute de place dans le calendrier parlementaire. Finalement, faute d’une loi spécifique, c’est un article de la loi sur les retraites du 9 novembre 2010 qui a tranché, quatre ans et demi après (voir l’article 99 de la loi sur les retraites). Il supprime (par la force des choses !) le délai du 31 décembre 2010 pour que l’égalité soit réalisée. Plus aucun délai n’est d’ailleurs désormais fixé.

Le décret d’application du 7 juillet et la circulaire du 28 octobre 2011 amoindrissent la portée du texte de loi. Ainsi, les grandes ambitions régulièrement affichées depuis 2006 sur l’importance de combler l’écart salarial, toutes causes confondues, dans un horizon court, n’ont finalement rien apporté.

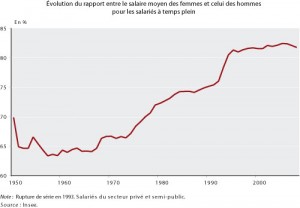

Pourtant, toutes les études qui mesurent les écarts de salaires hommes/femmes montrent la gravité de la situation : un écart de salaires d’environ 25 % en moyenne, dû au temps partiel, à la ségrégation professionnelle (non mixité des métiers et des secteurs) et aux discriminations. Le soupçon pèse sur les femmes d’être avant tout des mères, ou des futures mères, susceptibles aux yeux de l’employeur de quitter temporairement ou définitivement leur emploi (voir les analyses de Dominique Meurs, Ariane Pailhé et Sophie Ponthieux, 2006 et 2010). On constate un coup d’arrêt donné à la résorption des écarts de salaires depuis le milieu des années 1990, pour les salariés à plein temps dans le secteur privé et semi-public (voir graphique).

… qui ont fait long feu

Les entreprises doivent être couvertes par un accord collectif, ou à défaut, un plan d’action fixant des objectifs, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés pour les suivre, dans deux ou trois domaines d’action (selon la taille des entreprises) considérés comme des sources des inégalités professionnelles et salariales.

Les accords doivent être transmis à la Direction du travail. Les plans d’action sont intégrés au Rapport de Situation Comparée annuel et transmis à l’inspection du travail. Si les accords ou plans d’action ne sont pas réalisés, ou s’ils ne sont pas conformes, une pénalité peut s’appliquer. Mais c’est là que le bât blesse : les modalités prévues permettront en effet à nombre d’entreprises d’échapper à ces obligations.

En l’absence d’accord ou de plan, l’inspecteur ou le contrôleur met l’entreprise en demeure de combler cette carence. L’entreprise a alors six mois pour se mettre en conformité. Si elle le fait, elle n’est pas sujette à pénalité. Si elle ne le fait pas, l’administration décide d’appliquer une pénalité et dispose d’un mois pour la notifier. Celle-ci n’est pas rétroactive et s’applique à compter de la notification.

Cela signifie que si une entreprise n’est pas en conformité avec la loi, elle ne sera pas sanctionnée sur toute la période de non respect de la loi (dès la mise en œuvre de celle-ci en janvier 2012), mais seulement après un éventuel contrôle et seulement dans le cas où elle ne se met pas en conformité dans le délai prévu.

Enfin, le montant de la pénalité a été fixé par la loi à 1 % au maximum de la masse salariale. Le décret et la circulaire précisent le mode de fixation. Le directeur régional du travail décide du taux, au vu de l’importance des obligations demeurant non respectées et des autres mesures prises en matière d’égalité professionnelle. L’autorité administrative prend ainsi en compte les « efforts de l’entreprise » en matière d’égalité.

La sanction financière a souvent été présentée par les pouvoirs publics non comme une volonté de sanctionner mais comme un moyen de dissuasion et d’incitation. Où est la dissuasion si une entreprise a intérêt à attendre un contrôle puis à se mettre en conformité ? Autant dire, sachant de surcroît les faibles moyens dont dispose l’inspection du travail, qu’il reste infiniment peu de choses de la sanction financière, initialement présentée comme le moyen de changer enfin la situation.

Les entreprises actives sur le plan de la mise en œuvre de l’égalité n’ont pas attendu la loi. Les autres n’ont rien à craindre de ce décret et de cette circulaire d’application.

Elles ont d’autant moins à craindre que des « motifs de défaillance » sont prévus, qu’elles peuvent mettre en avant pour justifier de leur impossibilité de se mettre en conformité avec la loi et qui leur permettent d’échapper à la sanction : parmi ceux-ci figurent par exemple des difficultés économiques. Autant dire que les entreprises seront nombreuses dans ce cas.

Accord négocié ou plan d’action unilatéral ?

La loi spécifiait que la sanction s’appliquait si l’entreprise n’avait pas mis en œuvre un accord, ou à défaut un plan d’action. Il aurait fallu spécifier dans le décret et la circulaire : un accord, ou à défaut constaté par un procès verbal de désaccord, un plan d’action. La différence n’est pas mineure. L’objectif est en effet de favoriser la négociation sociale, tout particulièrement sur le thème de l’égalité. On sait que souvent ce sujet est délaissé et considéré comme mineur. Dans son rapport de juillet 2009, Brigitte Grésy a montré que « les négociateurs négocient peu, les contrôleurs contrôlent peu et les juges jugent peu ».

En favorisant la négociation, on pouvait espérer sa prise en compte par tous les acteurs sociaux de l’entreprise. En revanche, en mettant sur le même plan l’accord et le plan d’action unilatéral, on en réduit la portée. Que dans une entreprise où il n’y a pas de représentation syndicale, un plan d’action soit décidé est justifié. C’est le cas aussi lorsqu’aucun accord n’a été trouvé. Mais que le choix soit donné à l’entreprise relève d’une autre logique, qui fragilise, voire rend superflue, la voie de la négociation. C’est une nouvelle dynamique des relations sociales qui est ainsi à l’œuvre.

Peut-on croire que les entreprises sont spontanément motivées par l’égalité salariale et qu’elles feront des plans d’action unilatéraux ambitieux ? On peut en douter au vu de l’évolution de l’écart des salaires dans l’économie française.

Retour en arrière…

Cinq ans après la loi de 2006, on se retrouve donc à la case départ. Ou même pire, puisqu’il n’y a plus de perspective ouverte. Les avancées espérées sont annulées. Les ambiguïtés de l’article 99 sur l’égalité professionnelle dans la loi portant réforme des retraites n’ont pas été levées par le décret et la circulaire d’application. Et sur la pénalité financière, c’est même un recul qui a été opéré.