L’investissement public

Compte rendu de la Journée d’études « L’Investissement public » du 15 décembre 2023 à Sciences Po Paris, dans le cadre du séminaire Théorie et économie politique de l’Europe, organisé par le Cevipof et l’OFCE.

Le séminaire « Théorie et économie politique de l’Europe », organisé conjointement par le Cevipof et l’OFCE (Sciences Po), vise à interroger, au travers d’une démarche pluridisciplinaire systématique, la place de la puissance publique en Europe, à l’heure du réordonnancement de l’ordre géopolitique mondial, d’un capitalisme néolibéral arrivé en fin du cycle et du délitement des équilibres démocratiques face aux urgences du changement climatique. La théorie politique doit être le vecteur d’une pensée d’ensemble des soutenabilités écologiques, sociales, démocratiques et géopolitiques, source de propositions normatives tout autant qu’opérationnelles pour être utile aux sociétés. Elle doit engager un dialogue étroit avec l’économie qui elle-même, en retour, doit également intégrer une réflexivité socio-politique à ses analyses et propositions macroéconomiques, tout en gardant en vue les contraintes du cadre juridique.

Réunissant des chercheurs d’horizons disciplinaires divers, mais également des acteurs de l’intégration européenne (diplomates, hauts fonctionnaires, prospectivistes, avocats, industriels etc.), chaque séance du séminaire donne lieu à un compte rendu publié sur les sites du Cevipof et de l’OFCE.

Intervenants : Jérôme CREEL (OFCE), Michel DEBROUX (avocat) et Christian DUBARRY (BPI France), Ulrike LEPONT (CEE, Sciences Po) et Francesco MARTUCCI (Université Paris-II Panthéon-Assas)

La perspective politiste : le renouveau des investissements publics dans le cadre de l’austérité

Ulrike Lepont, chargée de recherche CNRS en science politique, Centre d’études européennes et de politique comparée, Sciences Po, rappelle que la promotion de l’investissement public ne date pas du Covid-19, mais remonte au moins à la crise financière de 2008, qui marque une réaffirmation du rôle de l’État dans l’économie. Mais la promotion de l’investissement public prend une forme différente de celle de l’État keynésien, et ce à deux niveaux : d’une part, du point de vue des modalités de l’investissement et, d’autre part, en raison du maintien des politiques d’austérité.

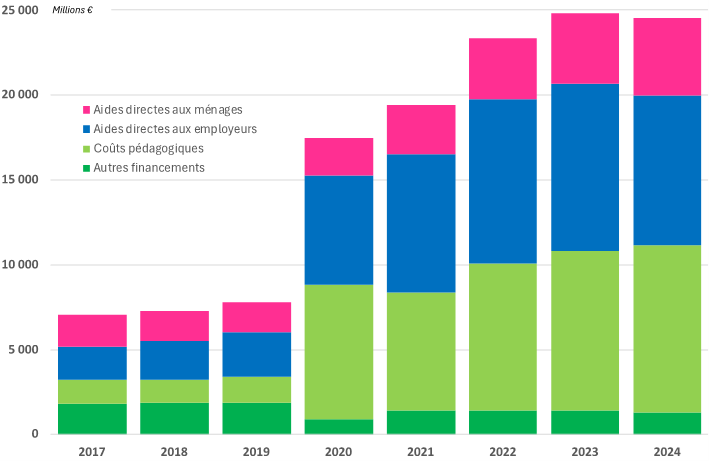

Sur les modalités de l’investissement public, celles-ci s’appuient sur une logique de financiarisation, au niveau des instruments (prêts, garanties, prises de participation, avec le rôle croissant des banques publiques d’investissement) et au niveau de la volonté des pouvoirs publics d’enrôler les investisseurs privés dans leurs politiques d’investissement public (leveraging). Ces modalités renvoient à la figure de l’État investisseur qui se comporte sur le modèle d’un investisseur privé, avec des attentes fortes en matière de retour sur investissement.

Sur le maintien des politiques d’austérité, les politiques d’investissement public se déploient en parallèle de logiques d’austérité pour les domaines jugés comme ne relevant pas de l’investissement. L’investissement se voit ainsi érigé comme principal critère de légitimation de l’action publique et, en symétrie, comme critère de délégitimation de ce qui n’est pas considéré comme de l’investissement. L’investissement lui-même est conçu de manière restrictive : il se réduit pour l’essentiel à l’investissements productifs (politiques industrielles, R&D et recherche appliquée, et un peu de formation professionnelle) et délaisse une acception élargie de l’investissement, notamment pour les dimensions ayant trait au capital humain (santé, éducation…).

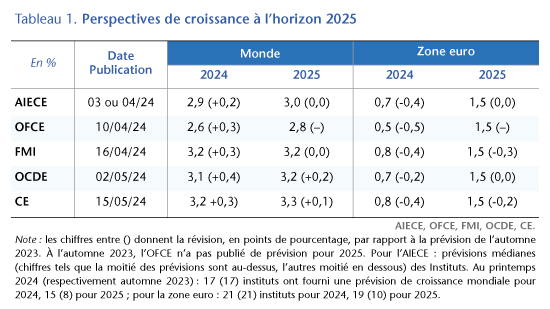

La perspective économique : la recherche d’une adéquation entre effets multiplicateurs et réforme du Pacte de stabilité

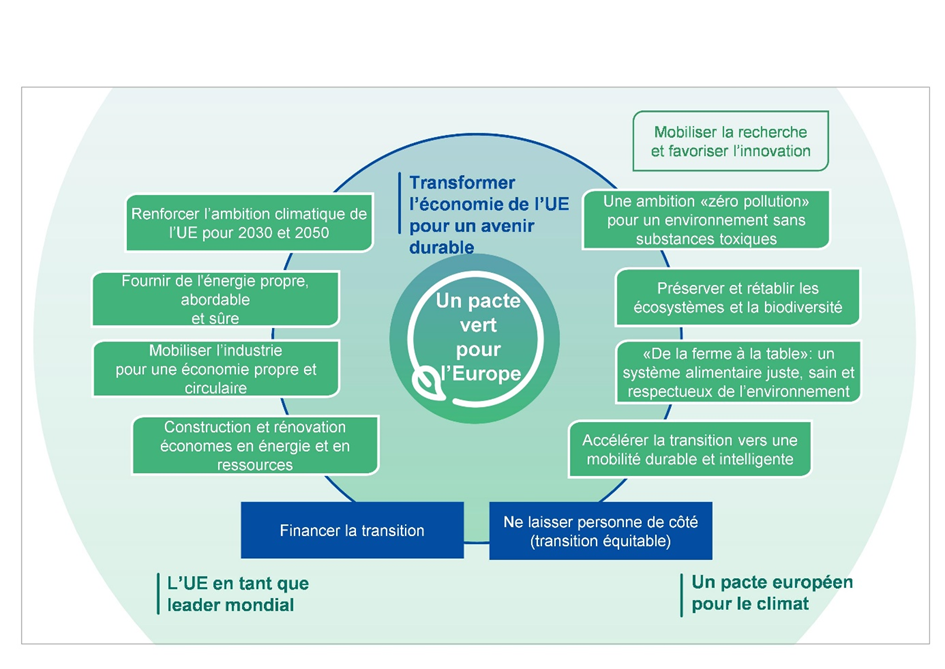

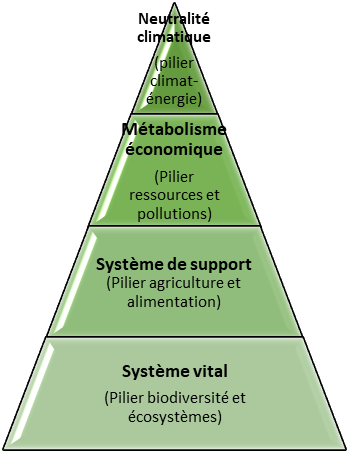

Jérôme Creel, économiste, directeur du département des études de l’OFCE, expose les deux grands types de défis auxquels sont soumis les investissements publics. Le premier défi : la transition écologique et la digitalisation de l’économie, qui réclament beaucoup d’investissements tant publics que privés (66 à 80 Milliards d’euros par an pour la neutralité carbone) et nourrissent beaucoup d’incertitudes sur le retour sur investissement. L’État joue alors un rôle de réducteur de risque (de-risking) pour l’investissement des ménages et des PME, ainsi qu’un rôle d’investisseur direct dans l’économie. À cet égard, le plan de relance européen (NextGeneration EU) répond à ce défi d’investissements massifs directs.

Le deuxième défi est celui d’assurer le financement des dépenses publiques dans un contexte de forte augmentation des dettes publiques. S’exerce ici une contrainte conceptuelle : l’investissement public nuit-il ou accélère-t-il l’investissement privé ? Dit autrement, y a-t-il effet d’éviction ou effet d’entrainement ? La littérature qui s’est penchée sur ces deux effets a longtemps été assez peu conclusive : on trouve sans doute autant d’articles de recherche qui concluent à l’existence de l’effet d’éviction qu’à celle d’un effet d’entraînement. Une étude publiée dans la revue de l’OFCE en 2015 conclut à un effet d’entraînement pour la France, mais à un effet d’éviction pour les États-Unis et une relative neutralité pour l’Allemagne et le Royaume-Uni[1].

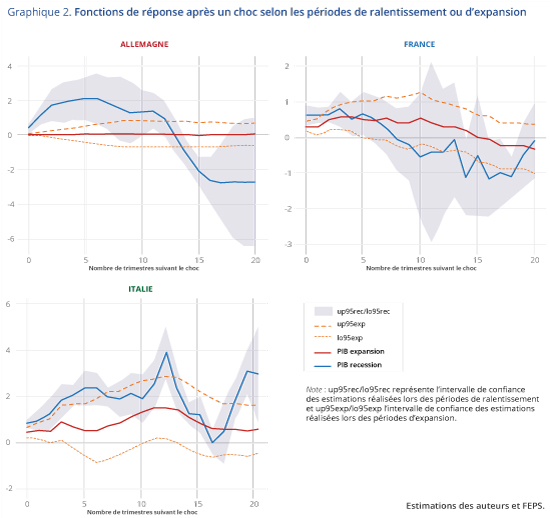

Une autre façon de procéder pour légitimer l’investissement public consiste à s’en remettre à des estimations de son impact sur l’activité économique (et pas seulement sur l’investissement privé), c’est-à-dire à des estimations d’effet multiplicateur. À court terme, l’investissement public a un effet inflationniste (choc de demande), mais à long terme il agit comme porteur de croissance potentielle, avec la création de nouvelles capacités productives. Les effets multiplicateurs de l’investissement public sont assez élevés en Europe. Une analyse empirique sur données européennes de 2022[2] conclut à un effet multiplicateur de 2, mais ne trouve pas d’effet significatif de la protection de l’environnement sur le PIB. Ce n’est pas forcément surprenant : la protection de l’environnement est mal évaluée par le PIB, elle recouvre en comptabilité publique des dépenses qui ont difficilement un lien direct avec la croissance économique (e.g. la protection des forêts) alors que les investissements attendus pour atteindre la neutralité carbone se situent dans les secteurs du bâtiment/logement, de l’énergie et des transports où les effets multiplicateurs sont élevés.

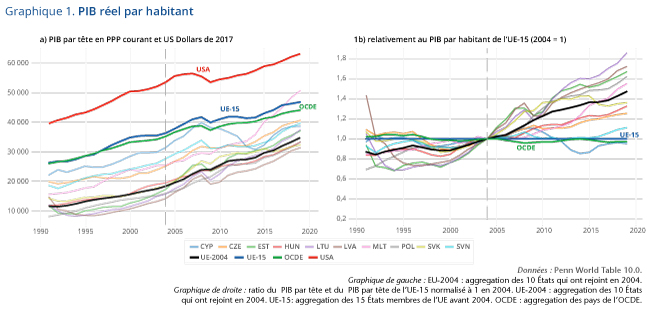

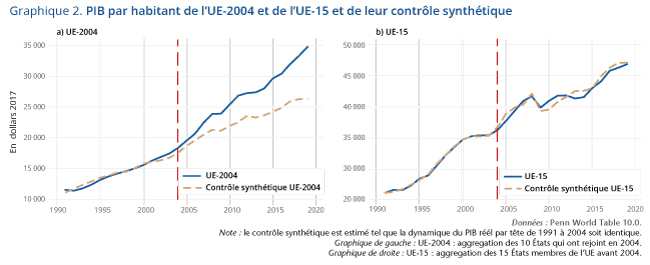

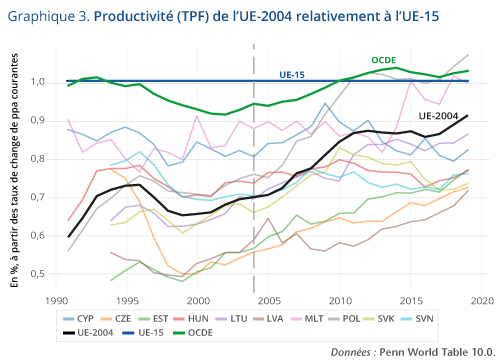

La série de rapports dirigés par Floriana Cerniglia et Francesco Saraceno sur l’investissement public depuis 2020[3] permet de dresser une série de conclusions quant à la place de l’investissement public dans l’Union européenne : 1/ on observe un déficit chronique de capital public depuis des années 1990, concomitant avec la convergence vers l’euro, et aggravé depuis 2008 ; 2/ l’effet multiplicateur ne vaut pas uniquement pour les investissements publics dans des actifs tangibles, mais se retrouve également pour le logement ou l’éducation ; 3/ les règles européennes ont introduit un biais à l’encontre de l’investissement public. Les auteurs proposent une « règle d’or d’investissement public. La nouvelle mouture du Pacte de stabilité et de croissance, entérinée en mai 2024, n’a pas donné suite à cette proposition qui, en excluant de la cible de déficit public les investissements publics, aurait pu aider à renforcer le capital public européen.

La perspective juridique : le retour en faveur des aides d’État

Michel Debroux, docteur en droit et avocat en droit de la concurrence, rappelle que la Commission européenne a fait sensiblement évoluer son approche du droit de la concurrence et des aides d’État au bénéfice des politiques d’investissement public. En matière d’aides d’État, ce sont les critères de la sélectivité et de l’avantage conféré à son bénéficiaire qui jouent. Le règlement général d’exemption de 2014 assouplit les règles relatives à la détermination des activités susceptibles de bénéficier d’aides : les secteurs les plus susceptibles de porter la croissance, la protection de l’environnement, l’économie d’énergie, la R&D, le développement régional. Il prévoit un seuil à partir duquel s’active l’obligation de notification à la Commission européenne des aides accordées : avec un seuil en valeur absolue mais également en valeur relative (en pourcentage des dépenses subventionnées). Ces seuils ont été ajustés à la hausse (par exemple, pour le développement des réseaux à très haut débit, le seuil a été relevé à 60 millions d’euros.) Avec le tournant de la crise financière de 2008, on passe d’une appréciation négative des mesures de soutiens étatiques par la Commission européenne à une appréciation plus souple, car ce sont bien les Etats membres qui ont sauvé l’économie.

Les nouvelles lignes directrices de la Commission européenne en matière d’aides d’État mettent en place une même grille d’analyse davantage cohérente. La notification devient une démarche plus simple et moins aléatoire dans ses effets. On observe aujourd’hui que 97 à 98 % des mesures de soutien (en valeur cela représente un ratio de 60/40) soit tombent dans le champ du règlement d’exemption, soit bénéficient d’une exemption après notification. Jusqu’à 2013, les aides d’Etat représentaient 0,53 % du PIB de l’UE, avec une tendance à la baisse du ratio. Depuis 2014, la tendance s’inverse à la hausse avec près de 1 % du PIB de l’UE consacré aux aides d’Etats (avant Covid-19). En 2021, le montant atteint 334 milliards d’euros (2,28% du PIB de l’UE), la France se situant 2e en valeur absolue. Il est à noter que la collaboration entre les administrations nationales (dont l’administration française) et la Commission européenne est nettement meilleure, davantage collaborative. Il y a beaucoup moins d’affaires contentieuses aujourd’hui. Parmi les quelques contentieux persistants : le cas de SNCF Mobilités, mais il s’agit d’un problème ancien, quelques affaires Ryanair. Mais on ne retrouve plus les grandes affaires françaises, telle l’affaire de la SNCM. Ainsi, aujourd’hui, à quelques exceptions près (les fiscalités de l’Irlande ou du Luxembourg), les États membres ont-ils gagné des marges de manœuvre en matière de soutien à leurs économies.

Francesco Martucci, professeur de droit public à l’Université de Paris-II Panthéon-Assas, revient sur la notion d’investissement public qui renvoie à une notion de droit du marché intérieur, c’est-à-dire à un mouvement de capital, selon une vision microéconomique qui pèse encore sur la façon dont on conçoit l’investissement public et la manière dont on veut l’aiguiller. La dimension macroéconomique apparaît à partir de 2008 et la crise financière.

Le droit de l’Union européenne tente d’aiguiller l’investissement public selon trois dimensions. Premièrement, s’agissant de l’investissement public de pays tiers, avec l’article 63 TFUE relatif à la libre circulation des capitaux. Depuis le traité de Maastricht, l’UE a fait le choix de la libéralisation des mouvements de capitaux avec les pays tiers, en poursuivant l’objectif d’attirer l’investissement étranger vers l’UE et l’espoir d’une réciprocité. Cette vision demeure, mais a été tempérée avec la possibilité de dérogation (voir par exemple l’affaire Église de scientologie pour des raisons de sécurité) et la mise en place de mécanisme de protection (selon une logique d’autonomie stratégique et de level playing field). Ainsi le règlement de 2019 relatif au filtrage des investissements étrangers, le règlement de 2022 qui encadre la manière dont des entreprises publiques de pays tiers subventionnées peuvent prendre des participations dans des entreprises européennes, avec l’enjeu de rétablir des conditions équitables de concurrence ainsi que la protection des entreprises européennes. Cette nouvelle législation européenne traduit une vision moins naïve des investissements de pays tiers.

Deuxièmement, à travers l’orientation de l’investissement public des États membres via les règles du marché intérieur : aides d’État et liberté de circulation (liberté d’établissement et libre circulation des capitaux). Par exemple, les golden shares doivent être appréciées à l’aune du droit de l’UE (affaire La Française des jeux). L’objectif est de stimuler la dépense publique au moyen d’une forme d’assouplissement des règles européennes de discipline budgétaire (suspension du Pacte de stabilité). Mais si la contrainte a été allégée, elle continue de peser. Ainsi peut-on se poser la question de la réalité du changement de paradigme.

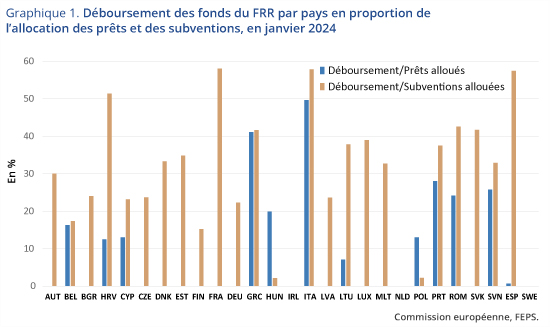

Troisièmement et enfin, par la relance de l’investissement public européen avec NextGeneration EU. Le plan de relance européen post-pandémie dépasse la seule logique de la Commission Juncker de contribuer au financement de l’investissement privé (effet de levier), et porte désormais sur les dépenses européennes avec une Facilité européenne pour la reprise et la résilience. Cet instrument est à deux niveaux avec une partie d’emprunts nationaux et une partie de subventions européennes (avec une logique de conditionnalités et non plus logique seulement disciplinaire, intégrée dans le Semestre européen). La conditionnalité a un caractère davantage politique, avec une réforme des investissements, la question de la bonne exécution des plans de relance nationaux et le respect de l’État de droit.

La perspective des banques publiques d’investissement : agir en investisseur avisé

Christian Dubarry, directeur Europe à Bpifrance, rappelle les missions de Bpifrance, créée il y a dix ans. Structure appartenant au secteur public, Bpifrance doit prendre en compte les règles européennes en matière d’aides d’État (dont l’un des objectifs est d’éviter que les États membres riches soutiennent leurs entreprises au détriment des entreprises des États membres plus pauvres). Pour l’essentiel de ses opérations, Bpifrance agit en investisseur avisé en économie de marché et ne doit donc pas accorder d’avantage indu à une entreprise (principe d’intervention pari passu avec les investisseurs ou financeurs privés).

Comment prouver qu’on est un opérateur intervenant aux conditions du marché afin de ne pas être qualifié d’aide d’État ? Par le respect de ces critères d’investisseur avisé en économie de marché. Pour les interventions qui ne sont pas aux conditions de marché, et qui constituent donc des aides d’État, le calcul de l’équivalent subvention brut (ESB) permet de quantifier le montant d’aide et d’appliquer ensuite un cadre d’autorisation adapté, comme le régime de minimis (300K€ sur 3 ans), le règlement général d’exemptions (aide PME, R&D, formation) ou la notification (Fonds national d’amorçage, PIEEC). Pour les opérations relevant d’aides d’État, Bpifrance exclut de son périmètre d’action les entreprises en difficulté.

Enfin, récemment, Bpifrance a été l’opérateur des prêts garantis par l’État (PGE) dans le cadre de la réponse à la crise Covid-19. Les PGE sont un régime ad hoc autorisé par la Commission européenne, qui a été très réactive à la crise Covid.

Pour résumer, la doctrine de Bpifrance revient à faire levier pour l’investissement privé, avec une politique de risque contentieux zéro en matière d’aides d’État.

[1] Jérôme Creel, Paul Hubert, Francesco Saraceno, « Une analyse empirique du lien entre investissement public et privé », Revue de l’OFCE, n°144, 2015, p. 331-356.

[2] Donatella Saccone, Pompeo Della Posta, Enrico Marelli, Marcello Signorelli, « Public investment multipliers by functions of government: An empirical analysis for European countries », Structural Change and Economic Dynamics, Elsevier, vol. 60 (C), 2022, p. 531-545.

[3] Floriana Cerniglia et Francesco Saraceno (dir.), A European public investment outlook, Open Book Publishers, 2020.